Почему по всему миру начали отказываться от либерализма?

От идеалов свободы к запросу на порядок: как либерализм потерял доверие и можно ли вернуть его снова?

03 Июль 2025

Когда-то либерализм был маяком надежды. Он обещал свободу, справедливость, равные возможности. Люди верили: если трудиться и быть честным, можно изменить свою жизнь и общество вокруг.

Либерализм вдохновлял реформаторов и простых граждан. Он стал ядром западной мечты.

Но сегодня он всё чаще теряет актуальность. Вместо разговоров о правах - дискуссии о порядке. Вместо свободы - обещания защиты. Почему мир, десятилетиями выстраивавший либеральные институты, теперь отворачивается от них?

Речь идёт о современном либерализме - как об экономической, так и о политической модели последних десятилетий.

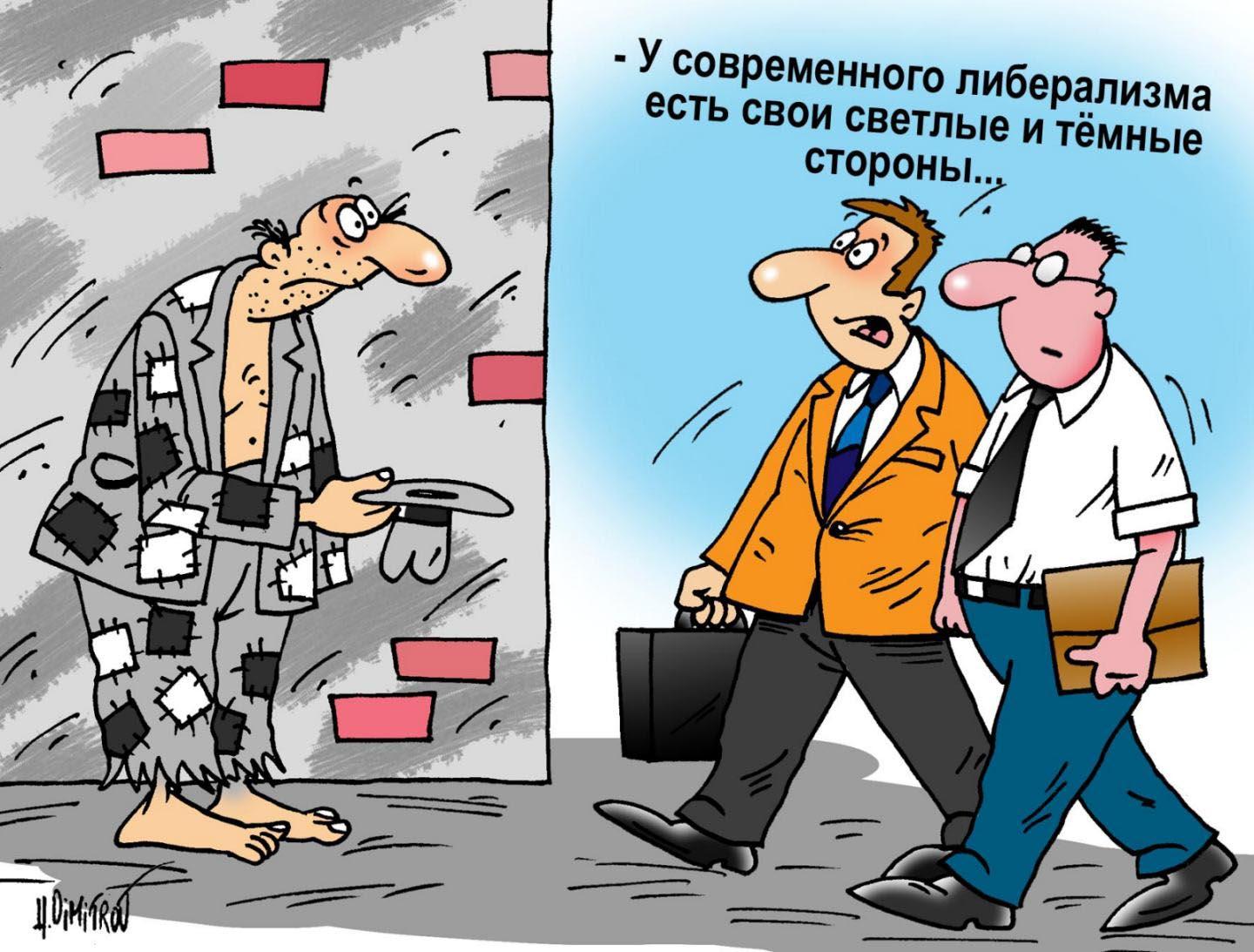

1. Либерализм стал «элитной» идеологией

Когда-то он выражал интересы большинства. Теперь либерализм всё чаще воспринимается как идеология элит, оторвавшихся от реальности. Политики, эксперты, медиа и университеты общаются между собой, но не с простыми людьми.

Свобода обещалась всем - но на деле привела к неприкасаемости влиятельных. Говорили о справедливости - но разрыв между богатыми и бедными только усилился. Гарантировали честные суды - но допустили их коррупцию. Обещали равенство - но укрепляли олигархические структуры.

Люди чувствуют: их не слышат. Их поучают, а не поддерживают.

Так, например, в США разочарование в элитах стало одной из причин успеха Дональда Трампа в 2016 году.

2. Глобализация не дала обещанных результатов

Либералы верили: свободный рынок и открытые границы принесут всеобщее процветание. Но реальность оказалась иной.

В 1990-х рабочий из Баку надеялся, что его дети будут жить лучше. Сегодня многие из них - без стабильной работы, заводы закрылись, а на их месте выросли торговые центры.

Доходы стоят на месте, занятость стала временной, жильё - малодоступным.

Пока миллионы теряют уверенность в будущем, транснациональные корпорации продолжают наращивать прибыль.

«Нас обманули, - говорят люди. - Значит, система фальшивая. Нам нужна альтернатива».

Похожее разочарование наблюдалось в Великобритании и стало одним из факторов, приведших к Brexit.

Схожие настроения заметны и за пределами Запада. В Латинской Америке, где либеральные реформы 1990-х сопровождались приватизацией и неолиберальной политикой, к власти возвращаются популисты и левые - как в Бразилии и Чили.

В Индии, напротив, растут консервативные и националистические настроения при сохранении рыночной экономики.

Даже в Восточной Азии - в Южной Корее и Японии - молодёжь всё чаще говорит об «усталости от конкуренции» и недоверии к либеральной модели успеха через труд.

3. Культурный конфликт и страх утраты себя

Либерализм - это не только экономика, но и система ценностей: толерантность, права меньшинств, индивидуальная свобода.

Но в традиционных и религиозных обществах такие ценности порой воспринимаются как навязывание чуждой нормы. Люди не хотят, чтобы им диктовали как жить, кого уважать и чего стыдиться. Они стремятся сохранить свою веру, язык, обычаи, семью.

В результате растёт культурный протест - усиливаются национализм, консерватизм и недоверие к «прогрессивным» элитам.

Во Франции, Германии, даже в Скандинавии усиливается поддержка партий, защищающих «традиционные ценности» - и это уже давно не маргинальное явление.

4. В условиях хаоса людям нужен порядок

Пандемии, миграционные кризисы, инфляция, войны, теракты - всё это усиливает ощущение, что мир выходит из-под контроля.

А либерализм в ответ предлагает абстрактные принципы, тогда как люди ждут конкретных решений.

На этом фоне на авансцену выходят «сильные лидеры» с простыми обещаниями: «Мы вернём вам контроль. Мы остановим хаос. Мы защитим вашу страну и семьи».

Это звучит понятно. Люди устали бояться. Им важна не абстрактная свобода, а уверенность в завтрашнем дне.

Яркий пример - Виктор Орбан в Венгрии, который противопоставляет «либеральный хаос» своему «управляемому порядку».

5. Демократия теряет связь с реальной жизнью

Когда парламенты превращаются в шоу, суды - в инструменты борьбы, а СМИ - в рупоры идеологий, демократия утрачивает влияние на повседневную жизнь.

Люди видят: чиновники играют в политику, но не решают реальных проблем. Из соцсетей, с улиц, с форумов всё громче звучит голос недовольства.

Речь не о стремлении к диктатуре. Просто всё меньше людей верят, что демократия работает в их интересах.

Они ищут стабильность, порядок, «сильного лидера» - даже если ради этого придётся пожертвовать частью свобод.

Что делать?

Отказ от либерализма - это разочарование в несбывшихся обещаниях. Это не бегство в прошлое, а стремление к переменам.

Когда-то либерализм вдохновлял - верой в свободу, справедливость, культурное многообразие. Именно эта вера придавала ему силу.

Но сегодня, чтобы выжить, либерализму нужно вернуться к своим истокам: стать ближе к людям, учитывать культурные особенности, говорить не сверху, а на равных, слышать не только голос столиц, но и провинций, рабочих кварталов, сёл и школ.

Если этого не произойдёт - его место займёт новая идеология. Пока она не оформлена, но поиск уже начался.

Одни называют её «цифровым прагматизмом» - приоритетом эффективности и технологического суверенитета над идеологией.

Другие говорят о «государственном гуманизме» - попытке объединить сильное государство и социальную справедливость.

Третьи видят будущее в «ценностном суверенитете», где каждая страна выстраивает свою модель развития на основе собственной культуры, а не универсальных шаблонов.

Ни одна из этих моделей пока не стала доминирующей. Но пробуждение уже началось.

Возможно, именно на обломках обновлённого либерализма начнёт формироваться новая система - более зрелая, сложная и человечная, основанная на идее суверенитета.

Ведь если представить каждое государство как личность, то суверенитет - это и есть свобода воли в масштабе страны.

Идеологии приходят и уходят. А стремление к свободной и справедливой жизни – вечно...